1. はじめに

地域密着型ビジネスは、単なる店舗経営を超え、地域社会との共生を目指すビジネスモデルとして注目されています。成功するためには、地域の特性を理解し、生活者とのつながりを強化することが不可欠です。本記事では、「地域課題の解決を目指すビジネス」と「生き残り策として地域密着を選択するビジネス」の二つのアプローチを詳しく解説し、今後の展望についても提言します。

2. 地域課題を解決するビジネスモデル

2-1. 生活者と生産者のハブとなるケース

地域の課題を解決するビジネスでは、生活者と生産者をつなぐハブとして機能することが求められます。そのために必要な条件として、以下の要素が重要になります。

- 地域独自の強みを活かしたプロダクトやコンテンツ 地域ならではの特産品や観光資源を活用することで、競争優位性を確保できます。

- ターゲットの明確化と魅力的なマーケティング どの層に向けて、どのような価値を提供するのかを明確にし、効果的な発信を行うことが必要です。

- 地域全体を包括するビジネスモデルの構築 自治体、商工会、地元企業などと連携し、地域全体での価値創出を図ることが重要です。

- 中核となるプロデューサーの存在 地域の魅力を発信し、関係者を巻き込むリーダーシップを持った人材が欠かせません。

2-2. 生活者視点でのバリューチェーンの再構築

地域密着型ビジネスの成功には、バリューチェーンの見直しが欠かせません。地域資源を活かしながら、生活者が求める価値を提供するために、次のポイントが重要となります。

まず、地域課題を俯瞰し、課題解決がビジネス利益に直結するモデルを確立することが求められます。多くの地域では、自治体のビジネスセンス不足やコミュニティの一部の熱意ある人への依存が課題となります。そのため、地域の活性化が直接的に収益につながる仕組みを作る必要があります。

また、生産者が生活者を理解するための仕組み作りが重要です。生活者接点を増やし、消費者目線でのマーケティングを再構築することで、売れる商品やサービスの開発が可能になります。

さらに、バリューチェーンの見直しによって、サプライチェーンの不足部分が浮き彫りになります。そのギャップを外部リソースの活用によって埋めることで、地域ビジネスの持続可能性を高められます。

3. 地域密着型ビジネスの未来へ向けた提言

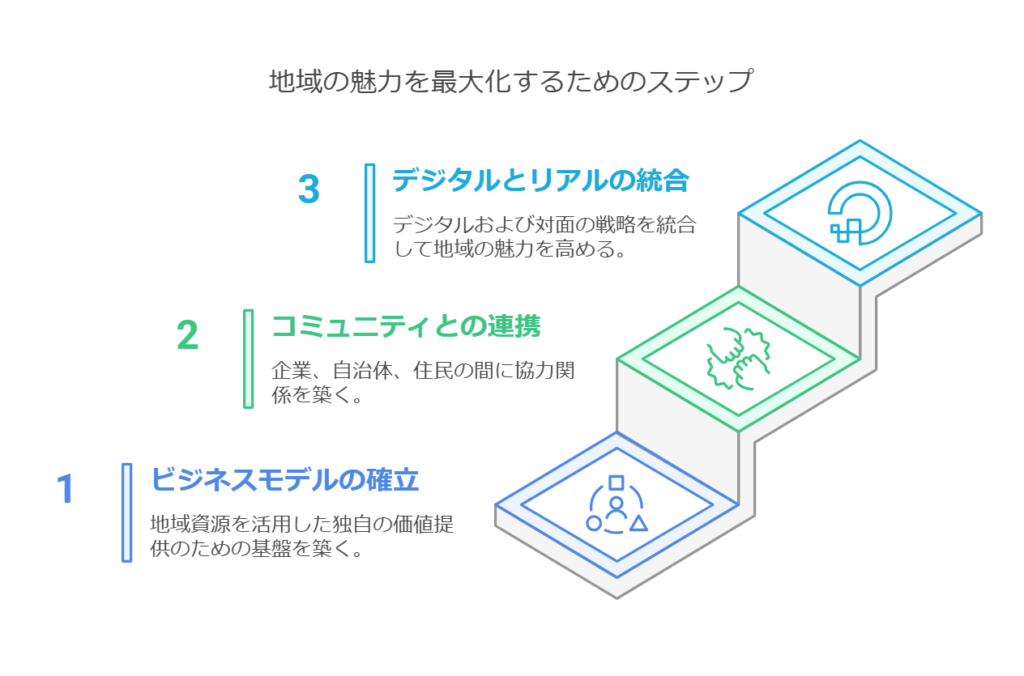

地域ビジネスが持続的に成長するためには、次の3つの視点を意識することが不可欠です。

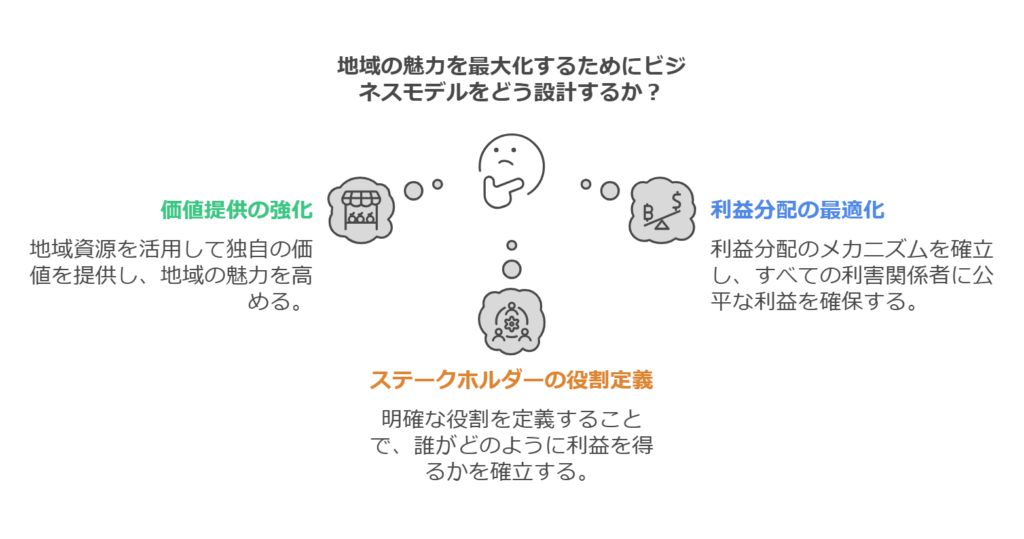

- 地域の魅力を最大化するビジネスモデルの確立

地域資源の強みを活かし、独自の価値を提供する仕組みを作ることが重要です。ビジネスモデルとは「価値提供の仕組み」であると同時に「利益分配の仕組み」でもあります。誰が、何をすることによって、どれだけ設けることができるのかも同様に重要です。 - 地域コミュニティとの強固な連携

企業だけでなく、自治体や地元住民との協力関係を築き、共に成長できる環境を整えることが求められます。各コミュニティーはそれぞれの立場で異なる目的・目標を持っています。これらが互いの目標達成のために連携できるかどうかがポイントです。

スタート時点は一部の人の熱い情熱や使命感が支えになりますが、規模が大きく・長期になるにつれ、前述のビジネスモデルとコミュニティーの目的が結びついてより強固になることが求められます。 - デジタルとリアルの融合による発信力の強化

オンラインとオフラインの両面から地域の魅力を発信し、より多くの人に価値を届ける工夫が必要です。フェーストゥフェースのやり取りが一番ですが、直接のコミュニケーションに依存していては規模に限界があります。大きなミッションに向かうこと、強みを理解し共有することで、同じ方向を向いていればデジタルによる発信はより大きなうねりの創出につながります。

4. 地域密着型店舗が生き残るための工夫

4-1. ショッピングセンターや駅ビルとの競争の現実

日本全体の人口が縮小する中で、利便性の高いショッピングセンターや駅ビルへの集客が加速しています。大手チェーンが集積するこれらの商業施設では、個店が競争に勝つことがますます困難になっています。

大手企業は、多店舗展開や異業態の展開を駆使し、運営の安定性を確保しています。こうした環境の中で、個店が生き残るためには、「わざわざ行く理由」「ここでしか得られない価値」を提供することが不可欠です。

4-2. 差別化のポイント

大手と比較して、価格や利便性では勝ち目がありません。そこで、次のような工夫が求められます。

- 独自のプロダクトやサービスを提供する 例えば、飲食店であれば独自のレシピや限定メニュー、物販ならストーリー性のある商品の開発などが挙げられます。

- 「お店の人」が最大の魅力となる お客様が「誰から買うか」を重視する流れが強まっています。「味」や「おしゃべり」は個性が発揮しやすいので、信頼関係を築くことで、価格競争を避けながら価値を提供できます。

- 体験型のサービスを提供する 商品購入に付加価値を加える体験(ワークショップやイベント)を通じて、顧客との接点を増やします。一人当たりの生産性を「効率化」で高めていくのでは大手に勝つのは困難です。「付加価値」により「生産性・創出額」を増やす方向を模索し、「利益につながる手の掛かること」を見つけることが重要になります。

4-3. 発信方法のステップ

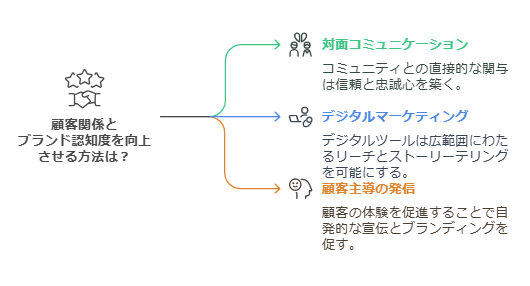

- リアルでの接点強化

お店の人が店頭や地域のコミュニティに積極的に出向き、交流を深めます。自分の想いを直接伝えることで、より強く伝えることだけでなく、ファンをつくっていくことが第一歩です。 - デジタルでの発信

SNSやブログを活用し、徐々に自分たちの魅力を発信していきます。体験を通じた自分の言葉で伝えることがポイントです。繰り返し伝えていくことで、聞く側の興味は「話」から「あなた」に移っていきます。あとは何気なくても日常を発信し、いつも一緒にいる空気感をつくることで身近な存在と感じてもらえるようになります。 - お客様発の情報拡散

お客様が自然にシェアしたくなる体験や魅力を提供し、口コミの力を活かします。似た感性・仲良し同志の人が集まれば「ファンサークル」が出来上がります。万人受けではなく「好きになってくれる人と巡り合う」ことを目指します。

リアル店舗の具体的な取り組みに関する記事はこちらです。ご参考まで

5. まとめ

地域密着型ビジネスの成功には、地域課題の解決と個店の差別化戦略の両方が求められます。それぞれの特性を活かしながら、持続可能なビジネスモデルを確立することが、これからの成長の鍵となるでしょう。

個店の差別化は「自分自身の強み」から始めるべきと考えますが、できるなら周辺領域まで目を配り、何らかの接点やバックグラウンドとなるストーリーに関して地域の課題や解決へ向けた取り組みと結びけることができれば、より大きなビジネスモデルに自分が組み入れられていくので、ビジネスを拡大するチャンスが広がります。

無理に合わせる必要はありませんが、情報は広く収集し、活かせるものがあれば積極的に取り入れる姿勢は地域のためにも、個店のためにも欠かせないものになると考えます。

コメント