はじめに

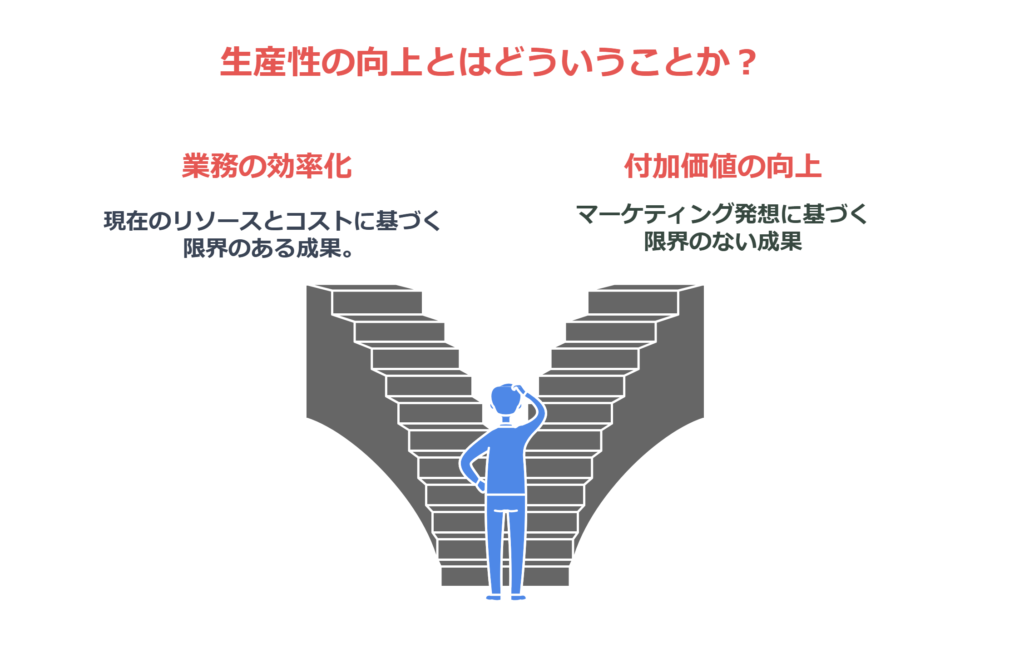

現代のビジネス環境において、「生産性向上」は企業の成長に不可欠な要素です。しかし、生産性の向上をブレイクダウンしていくと「業務効率化」+「付加価値向上」の2つに分けられることを理解する必要があります。効率化の取り組みには効果に限界がある一方で、付加価値向上には限界はありません。

業務の効率化は「いま」が対象なので実態が見えている分やりやすいのですが、その得られる成果は「今投入している業務量・コスト」が限界地である一方、付加価値向上には得られる成果の限界はありません。

まず、効率化をどこまで進められるか。

次に付加価値向上にチャレンジできるのか。このステップと実行力づくりが重要なポイントとなります。

本記事では、現在の業務投入量の限界を理解した上で、業務効率化の手法とその可能性、そして業務を超えて競争優位性を生み出すための生産性向上のステップを詳しく解説します。企業が取り組むべき具体的なアプローチを探ります。

1.まず「業務の効率化」

現在の業務効率化が確実な第一歩

業務効率化を進めることは、生産性向上の最初のステップです。これにより、リソースをより有効に活用し、無駄な時間やコストを削減することができます。効率化が進めば、次にそれを生産性に変える方法を模索することが可能となり、持続的な成果を上げる土台を作ることができます。

業務効率化の最大値は、現在の業務投入量なので限界がある

業務効率化には一定の限界があり、業務の投入量や人員の限界、既存プロセスの枠組みが壁になることもあります。しかし、現状のリソースをどれだけ効果的に活用するかが重要であり、その先に進むためには新たな視点や方法が必要です。

2. 取り組み手法

効率化の可能性は見えている(チャンスは顕在化している)

現在、業務効率化を進めるためのチャンスは多くの企業にとって顕在化しています。クラウドサービスやAI、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などの最新技術は、企業が今すぐにでも取り組むべき効率化手法を提供しています。

効率化の手法とセットで見つける

効率化を進める手法を実施する際には、既存の業務フローやタスクを見直し、無駄や重複をなくすことが重要です。以下の具体的な方法を紹介します。

1. 業務の確認

タスク別の業務確認

業務を効率化するためには、まず自分が行っている業務をタスク別に整理し、それぞれの業務内容を正確に理解する必要があります。どのタスクが重要で、どれが不必要なのかを見極めることで、効率化の余地を見つけ出せます。

作業内容・項目の理解

業務を遂行する際に使用する作業内容や項目を理解することで、効率化の可能性を見出すことができます。特に、手順や条件が複雑である場合には、明確な基準を設定しておくことが大切です。

細切れになっている業務結合による全体業務フローの理解

業務が細分化されていると、個別のタスクを効率化しても全体のフローには影響を与えません。そのため、業務を全体として理解し、無駄を排除する方法を探す必要があります。

2. 直接的な効率化

重複項目の統合

同じ内容の業務が複数回行われている場合、それを統合することで大幅な効率化が図れます。例えば、データの集計作業を一度で済ませることができれば、時間とリソースの節約になります。

輻輳化・繰り返し業務のシンプル化

複雑な業務をシンプルにするための手法も重要です。繰り返しの作業は、できるだけ自動化したり、簡単にすることが効率化に繋がります。

作業手順・判断基準が明確な業務のマクロ・RPA・AI活用

- マクロ活用

エクセルなどのスプレッドシートを使って業務のデータ処理が進んでいる企業においては、マクロ化が第一歩です。反復的な作業やデータの入力作業は、マクロを使うことで時間短縮が可能となります。 - RPA活用

RPAは、エクセル以外のアプリケーションや、異なるアプリケーション間で行われる業務を効率化するために非常に有効です。定型的な業務の処理をロボットが行うことで、人的ミスが減り、作業効率が格段に上がります。 - AI活用

AIは、判断基準に幅があり、複数のフォーマットが異なる情報をまとめる場合に非常に強力です。例えば、膨大なデータを解析して最適な判断を下す業務などはAIに任せることで、精度の高いアウトプットを得ることができます。

導入・展開のポイントをこちらの記事にまとめています。よろしければご覧ください

3. 二次的・広範囲な効率化

業務フロー整理・自動化とセットで進める組織・体制づくり

効率化を進めるだけではなく、それを持続させるための組織作りも重要です。自動化と業務フローの整理が同時に進められる体制を整えることで、全体の効率を最大化できます。

マクロ化・RPA化によってデータ整理されたことによる一層の効率化

データが整理されることで、さらに多くの効率化が可能となります。タスク間のデータ連携を進めることで、より広範囲にわたる効率化を実現できます。

3. 期待される成果

組織能力の向上

業務効率化や生産性向上によって、組織の全体的な能力が向上します。その具体的な成果を以下に示します。

- 業務・判断スピードアップ

作業の自動化や簡素化が進むと、判断スピードが早くなり、より迅速に対応することが可能になります。 - ミスの低減

手動で行う業務を自動化することによって、人的ミスを大幅に減らすことができます。 - 仕事量の低減・余裕時間の創出

仕事の効率化が進むことで、業務の負担が軽減され、余裕時間を創出することができます。 - 業務全体像把握によるフロー・体制の改善提案

業務全体のフローを把握することで、さらなる改善案を提案しやすくなります。

4. つぎに競争優位を確立する「付加価値の向上」

成果をレバレッジする方法は創るしかない(チャンスは潜在的・発見する)

潜在的なチャンスを見つけ出すことは、本質的な生産性向上(=付加価値向上)において非常に重要です。新たなアイデアや異なる情報を組み合わせることで、今まで見逃していたチャンスを発見できる可能性があります。

生産性向上の最終的な目標は単なるコスト削減ではなく、同じリソースでより大きな成果を生み出すこと、すなわちアウトプットの拡大にあります。

この視点を持つことが、単なる効率化と競争優位性の確立を分ける鍵となります。本章では、付加化飛行場によるアウトプットの拡大を目指すための具体的なアプローチと、どのようにして持続可能な生産性向上を実現するかを詳しく解説します。

1. アウトプット拡大の鍵となる「付加価値」の概念

アウトプットの拡大を考える際には、単に量を増やすだけではなく、アウトプットそのものの「質」を向上させる必要があります。たとえば、製品やサービスを提供する場合、その内容に付加価値を加えることで、同じ数量でもより高い利益を得ることが可能です。

マーケティング的な発想が非常に重要であり、対象が最終消費者であれ、社内の人間であれ関係なく「誰かが喜ぶために、どうしたらいいのか」を考えるマインドと実行力が何より求めらえれています。その対象者の立場に立った時に初めて「大事なもの・欲しいもの」に思いがいたります。そこが付加価値向上のスタートとなります。

- 例: 製品のパーソナライズ

顧客のニーズに合わせて製品をカスタマイズすることで、他社との差別化を図り、競争力を向上させる。たとえば、ファッション業界ではAIを活用して顧客の好みに応じたアイテムを提案することで、購入率を向上させる事例があります。

2. 「同じ投入量でアウトプットを拡大する」ための具体的な手法

アウトプット拡大には、限られたリソースを最大限活用することが求められます。そのためには、以下のような具体的な手法が有効です。

(1) データの活用による意思決定の最適化

効率化された業務から得られるデータを分析し、その結果を意思決定に反映させることで、より高い成果を狙うことができます。

- 例: 製造業における予測メンテナンス

センサー技術やIoTデバイスを活用して設備の状態をモニタリングし、故障の兆候を事前に検知することで、ダウンタイムを最小限に抑えます。これにより、同じ稼働時間でも生産量を増やし、製品の欠陥を減らすことが可能です。

(2) AIとRPAの活用による業務の高度化

AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入することで、これまで人間が行っていた判断業務や反復作業を効率化し、新たな価値創出に時間を割けるようにします。

- 例: 営業プロセスの効率化

AIを活用して顧客の購入傾向を予測し、最適なタイミングで適切な提案を行うことで、成約率を向上させる。これにより、営業担当者は単に訪問件数を増やすのではなく、価値ある顧客へのアプローチに集中できます。

(3) 異なるデータやアイデアの統合

異なる分野の知見やデータを組み合わせることで、従来とは異なる新しいアウトプットを生み出すことができます。

- 例: ヘルスケア業界での活用

医療データとライフスタイルデータを統合し、個人に最適化された健康プランを提案することで、健康寿命を延ばすサービスを提供。これにより、既存のリソースを活用しながら、新たな市場価値を創出します。

3. チャンスを潜在的な領域から引き出す

アウトプット拡大をさらに進めるためには、顕在化していない潜在的なチャンスを見つけ出し、それを活用する必要があります。このためには、新しい発想やアプローチが重要です。

- 将来予測とシナリオプランニング

ビジネス環境が変化する中で、AIやデータ分析を活用して将来の市場動向を予測し、潜在的な需要に先手を打つ。これにより、競合他社よりも優位に立つことが可能です。 - 業務の優先順位再設定

既存の業務の中で最も成果に直結するものを特定し、それに集中することで、リソースの効果的な活用を図ります。

4. 成果としての競争優位性の確立

アウトプットを拡大することで得られる競争優位性には、以下のような具体的な成果が期待されます。

イノベーションの促進

効率化で得られた余剰リソースを新しい取り組みに充てることで、組織内のイノベーションを促進し、長期的な成長を実現します。同じ業務投入量でリターンを拡大することには上限がありません。これを達成するためには新しい発想やアイデアの組み合わせが必要です。

市場シェアの拡大

他社と差別化された製品やサービスを提供することで、新たな顧客層を獲得し、既存の市場でのシェアを拡大します。

ブランド価値の向上

質の高いアウトプットを安定的に提供することで、顧客からの信頼を獲得し、ブランドの競争力を強化します。

5. まとめ

最後に業務効率化と生産性向上は単なる流行ではなく、現代の企業運営において不可欠な要素です。これらを達成することで、競争優位性を確立し、企業の持続的な成長を促進することが可能となります。

しかし、単に効率化を進めるだけでは十分ではなく、その結果得られる利益を最大化するためには、業務をどのように理解し、改善し、そして実行していくかが重要です。

まとめとして業務効率化と生産性向上を実現するための具体的な方法とその成果について、さらに深堀りして考察し、企業がどのように取り組んでいくべきかを詳しく説明します。

1. 自分の業務をよく理解する

まず最初に、業務効率化の第一歩として「自分の業務をよく理解すること」が重要です。これは簡単に思えるかもしれませんが、実際には多くの人が自分が行っている業務の本質を深く理解していないことが少なくありません。特に業務に慣れてくると、無意識のうちに作業をこなしてしまい、その業務がどのような目的で、どのようなアウトプットを求められているのかを意識的に考えることが少なくなります。効率化の取り組みを始める前に、自分が行っているタスクが全体の中でどのような役割を果たしているのかを再確認することが重要です。

さらに、業務のプロセスを「形式知」として明示することが必要です。形式知とは、普段行っている作業を明確に言語化し、ドキュメント化することです。これにより、自動化や改善を進める際に、どこに手を加えるべきかが明確になり、効率化を実現しやすくなります。このプロセスを踏まえずに自動化を進めようとすると、後で手戻りや再調整が発生し、逆に効率化が遅れる可能性もあるため注意が必要です。

2. 担当する特定タスクについて全体フロー(他人の仕事)を理解する

次に、効率化を進めるためには、単に自分の業務だけでなく、自分の担当タスクが全体の業務フローの中でどのように位置付けられているのかを理解する必要があります。

多くの人は、自分が行っているタスクのインプットやアウトプットは理解していても、その業務がどのように他の業務と関連しているのかについては理解が浅いことが多いです。

たとえば、あなたの作業が他の部署やチームにどのように影響を与えるのか、また逆に他の部門から受け取る情報やアウトプットがどのように処理されているのかを意識することが、業務の最適化には欠かせません。

このためには、他の部署やチームメンバーとのコミュニケーションを強化し、全体フローを把握することが求められます。

自分の担当業務だけでなく、他の部門やチームがどのようにその業務をサポートしているかを理解することで、業務間の無駄を発見し、効率化の手掛かりを見つけることができるのです。

組織がサイロ化していると、こうした全体像の理解は難しくなることがありますが、プロジェクト体制や部門間の連携を強化することで、業務の効率化を加速させることができます。

3. タスクの本質的なアウトプット(成果)を理解する

業務効率化を進める際に最も重要なのは、タスクの本質的なアウトプットを理解することです。業務を効率化することによって、最終的に得られる成果(アウトプット)がどう変化するかを理解することが必要です。

効率化が進んだ結果、コストや時間を削減できるかもしれませんが、それが最終的な成果にどのように影響するのかを考えることが重要です。業務を短縮することに集中するあまり、品質や成果が低下することがないように注意しましょう。

業務の最終成果を高めるためには、どのインプット(作業や情報)が必要なのか、どのタイミングでそのインプットを得るべきなのかを考え、最適化する必要があります。このためには、AIや統計的手法を用いた予測やデータ解析を活用し、常に改善策を提案できるような体制を整えることが重要です。

生産性向上のためには、業務を効率化するだけでなく、最終的な成果を最大化するためのインプットを最適化する必要があります。

4. 継続的な改善とイノベーションの重要性

業務効率化の取り組みは一度で終わりではありません。継続的に改善を行い、進化させていくことが、生産性向上に繋がります。効率化の取り組みは「トライ&エラー」を繰り返すことで、少しずつ改善していくものです。

失敗から学び、次のステップへ進むことが成長の鍵となります。また、改善活動に終わりはないため、組織としても柔軟に対応できる体制を整えることが求められます。

加えて、効率化だけではなく、イノベーションも重要です。効率化によって得られるリソースを、新しいアイデアや発展的な活動に充てることが、さらなる成長を促進するためのカギとなります。

イノベーションは、新しい技術やアイデアを活用して業務を根本的に変えることで、競争優位性を維持するために不可欠な要素です。従来の業務効率化手法に加え、新たな視点や方法を取り入れることで、企業は他者との差別化を図ることができるのです。

5. 成果を測定し、効果的にフィードバックを活用する

最後に、業務効率化と生産性向上の成果を測定することが非常に重要です。効果的なフィードバックを取り入れることで、改善の方向性が見えてきます。業務効率化を実施した際には、その効果を定期的に評価し、目標に対する進捗を測定することが不可欠です。このフィードバックを基に、さらなる改善策を見出し、業務の効率化と生産性向上を進めることができます。

また、データに基づいた意思決定を行うことが、業務効率化を進めるための鍵です。定期的にデータを収集し、それを分析することで、次に進むべき方向を明確にすることができます。

最後に

生産性向上、すなわち「業務効率化」+「付加価値拡大」は、単に時間やコストを削減するだけでなく、競争優位性を確立するための基盤です。効率化は単なる手段であり、そこで獲得したリソースを再投入してアウトプットの拡大を実現する付加価値向上こそが最終的な目的です。このプロセスを進める上で、自分の業務を深く理解し、業務フロー全体を把握し、最終的な成果にどのように結びつけるかを常に意識することが不可欠です。

継続的な改善とイノベーションを通じて、業務効率化を推進し、生産性を向上させることが企業の成長に繋がります。最終的には、効率化を進めることで得られるリソースを新たなアイデアや発展的な活動に充て、常に競争優位性を維持することが求められます。業務の効率化と生産性向上は一過性の取り組みではなく、継続的な成長を目指して進化し続けるべき重要な戦略です。

コメント